新NISAで運用できる投資信託の種類や選び方のポイントを徹底解説

- #新NISA

- #投資信託

新NISAの開始により、投資信託を活用して投資を始めようとしている方も多いのではないでしょうか。

投資信託とは、多数の投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。

その運用成果は、投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みとなっているため、金融投資の経験が少ない方でも始めやすいのが特徴です。

しかし、投資信託にはさまざまな種類があるため、どれを選べば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、新NISAで運用できる投資信託の種類や選び方のポイントを徹底解説します。これから新NISAで投資信託を購入しようとお考えの方はもちろん、どんな投資信託があるのか興味のある方も、ぜひ参考にしてください。

新NISAとは?仕組みやメリットを解説

新NISAとは、2024年からスタートした個人の投資活動を促進するための制度のことです。これは、2014年から開始された旧NISA制度を拡充したもので、個人投資家が非課税で効率的に資産を形成できるように設計されています。

以下では、新NISAの仕組みとメリットを解説します。

新NISAの仕組み

新NISAでは、旧NISAと同様に投資で得た運用益(売却益・配当/分配金)に対して税金がかからないのが大きな特徴です。これにより、長期的な資産形成を目指す個人投資家を支援するのが目的です。

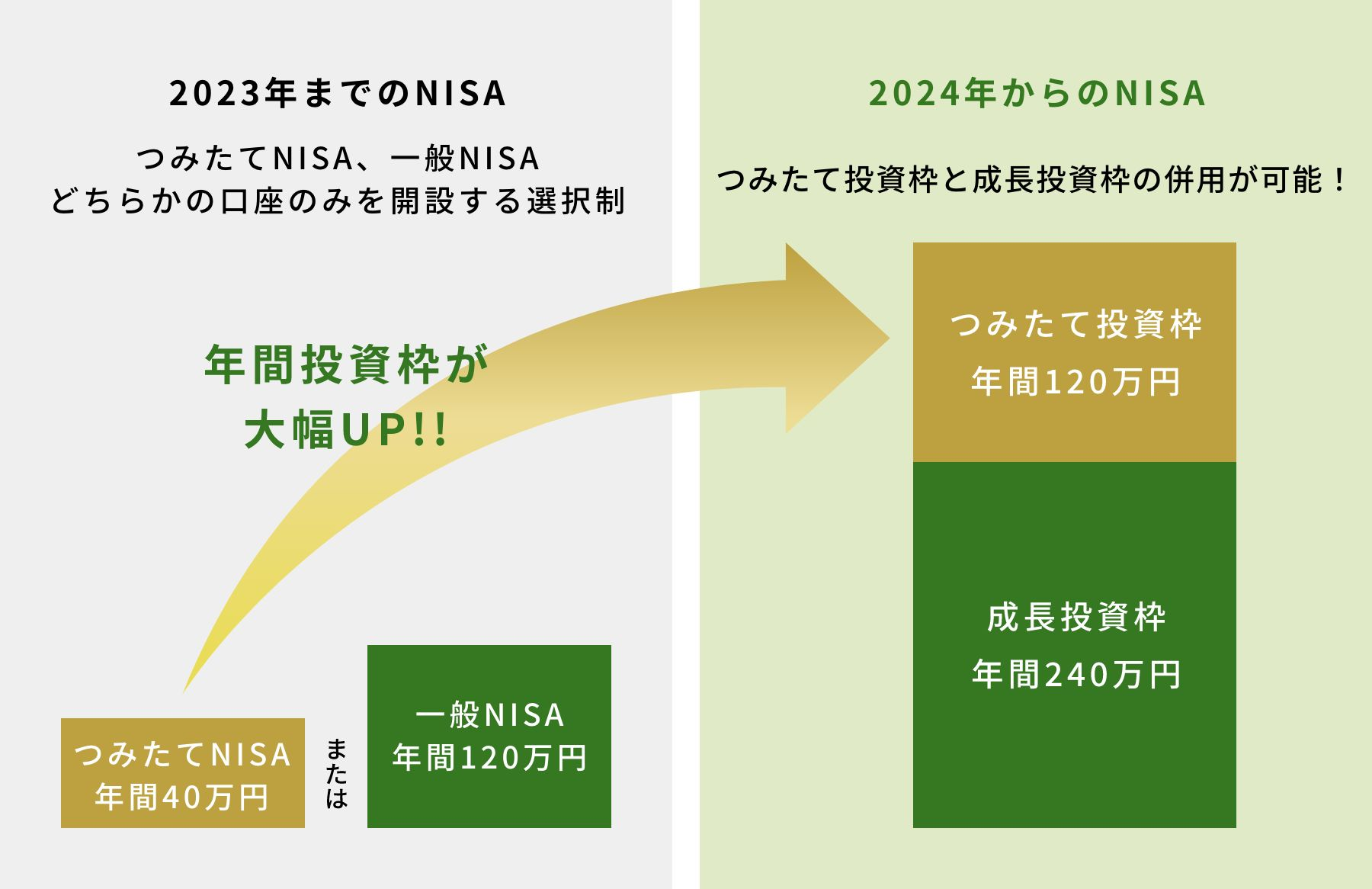

また、新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠があり、それぞれの枠については以下のように設定されています。

※①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外

※①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外

(注) 2023年末までに、つみたてNISAおよび一般NISAの口座において投資した商品は、2024年1月以降はNISAの外枠で管理され、2023年までのNISA制度における非課税措置が適用されます

出所:金融庁ホームページ|NISAを知る

新NISAを活用するメリット3つ

次に、新NISAを活用する主なメリットを3つ紹介します。

1.年間投資枠の拡大

新NISAでは、年間の投資枠が、つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円となり、合わせて年間360万円までの投資が可能となりました。

出所:金融庁ホームページ|NISAを知る

出所:金融庁ホームページ|NISAを知る

2.非課税保有期間の無期限化

非課税保有期間は、旧NISAの一般NISAでは最長5年間、つみたてNISAでは20年間でしたが、新NISAでは、非課税保有期間が無期限化されたことにより、これまで以上に長期間での資産運用が可能となりました。

3.非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能

新NISAでは、保有商品を売却した場合、翌年以降に非課税限度額が復活し、再度利用することができます。これにより、柔軟な資産運用が可能となります。

・年間投資枠と非課税保有限度額(総枠)は、簿価をもとに計算されます。

・上記の例では、売却した場合、翌年復活する金額は簿価の100万円です。

・NISA口座で保有している商品を売却した場合に損益がなくなるということではありません。

出所:金融庁ホームページ|NISAを知る

このように、新NISAでは、旧NISAと比較して、より多くの資金を長期間にわたって非課税で投資できるようになりました。

投資信託ってなに?いまさら聞けない基礎知識を解説

投資信託とは、多くの投資家から資金を集め、その資金を運用の専門家が株式や債券などに投資して運用する金融商品のことです。

投資信託の種類

投資信託の種類には大きく2つの区分があります。

●公社債投資信託:株式を一切組み入れず、国債や社債などの債券を中心に運用する投資信託

●株式投資信託:株式を組み入れて運用することができる投資信託

また、運用対象商品や購入時期、分配方法などによって分けられ、主に以下のようなものがあります。

●オープン型:いつでも購入・換金が可能な投資信託

●クローズド型:一定期間後にしか換金できない投資信託

●アクティブ型:運用会社が積極的に運用を行う投資信託

●インデックス型:特定の指数に連動するように運用される投資信託

新NISAで購入できる投資信託の一例

新NISAでは、特定の条件を満たした投資信託を購入し、運用することが可能です。特につみたて投資枠で購入できる対象商品は、金融庁の基準を満たした長期・積立・分散投資に適した投資信託となっています。

例えば、東海東京証券で新NISA対象の投資信託は、以下リンクから確認いただけます。

東海東京証券のNISA対象商品

証券会社や銀行などの金融機関によって取り扱いのある投資信託が異なるため、ご自身の投資目的に合った投資信託を取り扱う金融機関を選ぶようにしましょう。

新NISAで投資信託を選ぶ際のポイントと注意点

次に、新NISAで投資信託を選ぶ際に考慮すべきポイントと注意点について、手数料、リスク、リターンの観点から解説します。

投資信託の手数料に留意すること

投資信託を選ぶ際には、手数料に注意する必要があります。

購入するとき、保有している間、売却するとき、それぞれに手数料がかかる場合がありますので、それぞれ解説します。

購入時手数料

購入時手数料とは、投資信託を購入する際にかかる費用のことです。これは、投資金額に対して一定の割合で課されることが多く、金融機関や投資信託の種類によって異なります。

中には購入時手数料がかからない投資信託(ノーロード)もありますので、自分の気になる投資信託の手数料がいくらか調べてから投資をしたほうが良いでしょう。

信託報酬

投資信託の保有中にかかる手数料として信託報酬などがあります。信託報酬とは、投資信託を販売・管理・運用を行う会社が受け取る報酬で、投資信託を保有し続ける間、払い続ける費用です。

信託報酬は、別途支払うものではなく、純資産総額に対して何%というように、毎日の基準価額から差し引かれます。

投資信託の種類によって異なりますが、年0.5%~2.0%程度が一般的となっており、インデックスファンドと比べアクティブファンドのほうが高い傾向にあります。

また、新NISA対象のインデックスファンドにおいては、信託報酬が年0.1%を下回るような投資信託もあります。一概に信託報酬が低いものが良いとは言えませんが、長期保有を前提とするならば、できるだけ信託報酬が低い商品を選んだほうが、合計負担額は少なくて済むでしょう。

信託財産留保額

信託財産留保額とは、投資信託を売却(解約)する際にかかる費用で、投資信託の種類によって異なります。

信託財産留保額は、別途支払うものではなく、解約時の基準価額に対して何%というように解約代金から差し引かれる形で徴収されます。信託財産留保額が差し引かれない投資信託も多くあります。また、金融機関や投資信託の種類により異なりますが、解約手数料がかかる投資信託もあります。

投資信託のリスクを理解すること

投資信託の基準価額に影響を及ぼす主な要因について、以下の4つを抑えておきましょう。

1.価格変動リスク…組み入れ商品の価格が変動すること

2.為替変動リスク…外国通貨建て資産に投資する場合、為替レートが変動すること

3.信用リスク…投資先の企業や国が、財政難・経営不振などで利息や償還金を支払えなくなること

4.金利変動リスク…金利が変動する可能性のこと

ただし、リスクの種類や大きさは、投資信託ごとによって異なります。

このようなリスクを十分に理解し、ご自身の投資目的や許容できるリスクの範囲内で投資信託を選ぶことが重要です。

投資信託のリターンについて

投資信託のリターンとは、投資を行うことで得られる利益のことを指します。

投資信託は元本保証のない投資商品であるため、投資元本を下回る可能性があることを理解しておきましょう。一般的にリターンが大きいものほどリスクが大きいという傾向があります。リターンの大きさだけでなく、リスクとのバランスを考慮して投資信託を選ぶことが大切です。

投資信託を選ぶ際は、これらのポイントを踏まえ、自分の投資目的やリスク許容度、投資期間などを考慮して、適切な投資信託を選びましょう。また、最新の情報を確認することも重要ですので、金融庁や信頼のできる証券会社の情報を定期的に参照するのがおすすめです。

新NISAで運用できる投資信託のまとめ

このように、新NISAで投資信託の運用をお考えの場合には、ご自身の投資目的に合った金融商品を選ぶことが重要です。

投資は自己責任で行うものですが、新NISAを活用して賢く投資を行うためには、これらのポイントを押さえた上で金融商品を選ぶことが重要と言えるでしょう。

自分に合った投資信託を探すのにお困りの際は、東海東京証券が運営する「投信の窓口」にお気軽にご相談ください。

※クリックすると東海東京証券のWEBサイトに移動します。

はじめてNISAをご利用されるお客様は、証券総合取引口座とNISA口座をまとめて開設できます。