下落相場、どうすれば良い?損失を抑えるための投資戦略と心構え

- #下落相場

- #分散投資

- #長期目線

2024年の国内株式相場では、過去の記録を塗り替えるような大きな市場の動きがありました。2024年3月4日に、日経平均株価は4万円の大台に乗り史上最高値を更新したかと思えば、2024年8月5日には4,451円安と、1987年10月20日のブラックマンデーを超える過去最大の下落幅となり、下落率も史上2番目を記録しました。

このように相場が大きく動く中、特に下落相場では保有商品の価値が減少し、焦りや不安が募ることがあります。投資を始めたばかりの方の中には、大きな下落相場を経験したことがなく、含み損を抱えてしまい精神的に落ち着かなくなり、焦って投資をやめてしまう方もいるでしょう。

しかし、相場の経験則を知り、適切な戦略をとってリスクを管理することで、精神的に余裕を持って投資を続けられます。その結果、慌てて売却をせずに済み、相場が戻った時に利益に転じる可能性もあります。

本記事では、下落相場で慌てないために、事前に押さえておきたい投資戦略と心構えについて解説していきます。ぜひ最後まで読んでみてください。

資産の分散投資を図る

下落相場に備えるためには、平時のリスク管理が特に重要です。まず、保有資産の全体像を把握し、過度なリスクを取っていないか確認します。

確認のポイントは以下の通りです。

偏った資産配分になっていないか

保有資産が、適切にリスク分散されているか確認します。特定の資産の種類や業種・テーマに偏っていると、大きな損失を被るリスクが高まります。

例えば、個別株式を1銘柄のみ保有している場合や、複数銘柄に分散していても投資対象が特定の業種・テーマに偏っている場合に、相場の影響を受けて保有資産全体の評価額が減少してしまうことがあります。

こうした事態を避けるためには、株式、債券、不動産、コモディティ(例:金や石油)など、種類の異なる資産に分散することが重要です。異なる資産を保有することで、特定の市場要因による下落の影響を軽減できます。

なお、投資信託を購入すれば分散投資できる場合もありますが、例えばAI関連企業やヘルスケア関連企業などテーマ性のある投資信託では、特定の市場要因による価格変動リスクにさらされます。こうした場合、うまく資産の分散効果が機能しないこともありますので注意が必要です。

投資対象国が1つの国に集中していないか

資産配分の見直しに関連して、投資対象国を分散させることもリスク管理においては重要です。例えば、ある国に集中して投資をした場合、その国の経済状況が悪化すると保有資産全体に大きな影響を受けてしまうことがあります。

また、海外資産に集中して投資をすると、投資商品が値上がりしていても、為替の影響を受け、円換算した評価額がマイナスになってしまうこともあります(もちろん逆もあり得ます)。

こうしたリスクを軽減する方法として、投資対象国を分散させることが効果的です。例えば、国内株式と外国株式を合わせて保有すると、特定の国の経済状況に左右されにくくなります。

先進国と新興国、アジアと欧州というように、いろいろな組み合わせで国際分散投資を行えます。

投資ルールを事前に設定する

下落相場を迎えた時に冷静な投資判断ができるように、あらかじめ損切りルールやリスク許容度を決めて運用することが大切です。実践できるように、次の2つのポイントを確認しましょう。

損切りする水準と条件をあらかじめ決める

損切りとは、一定の損失が発生した時点で保有している金融商品を手放すことを意味します。含み損の状態から、実際に損を確定させることになります。

含み損が一時的であれば、将来値上がりして利益に転じる可能性も十分にありますが、いつ相場が回復するのかわからず、下落相場で損失が膨らんでいる状態では、精神的にストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

そこで、感情に左右されずに損失を一定の範囲内で止めるために、売却水準と条件をあらかじめ決めておくことが重要です。

売却水準とは、例えば購入単価から30%下落した場合に売却するなど、数値的な目線を設定することです。そして、条件とはどのような相場環境で売却水準に達した場合に売却するかを設定することです。

具体的には、リーマンショックやコロナショックの時のように相場全体が下がっている場合は、その後下落前の水準まで回復することが多いことから売却水準に達しても売却しないというような条件です。一方、決算内容が悪いなど固有の要因によって下落した時は売却するというように、条件を場合分けするとよいでしょう。

リスク許容度を知っておく

リスク許容度とは、「投資金額に対する気持ちの余裕度」と考えてください。もともと投資は余裕資金の範囲内で行うべきですが、余裕資金とはいえ実際資産が目減りすると焦るものです。リスク許容度を知ることで、自分に向いている金融商品も変わってきます。

自分のリスク許容度を把握するポイントは、以下3点です。

●資金の性格 ●収入や資産はあるか ●精神的に負担がかかるか

資金の性格とは、投資に充てる資金の出どころのことです。例えば、給料なのか、退職金なのか、相続資産なのかだけでも、許容できるリスクは異なります。

また、収入や資産が一定程度ある方なら、万一投資で大きく損したとしても、日常生活や老後資金に影響のない程度の損失で済むかもしれません。

さらに、損失が出た時の感じ方は人それぞれです。人にはできるだけ損失を回避したいという心理傾向があるため、想定以上の損失が発生すると精神的な負担を感じるものです。数%の損失でも大きなショックを感じる方は、リスク許容度が低いと言えます。

下落相場でも利益を得られる方法はある

投資の原則として、安く買い高く売ることで利益を得られますが、下落相場でも利益を得られる方法があります。具体的には、空売りとインバース型のETFへの投資が考えられます。

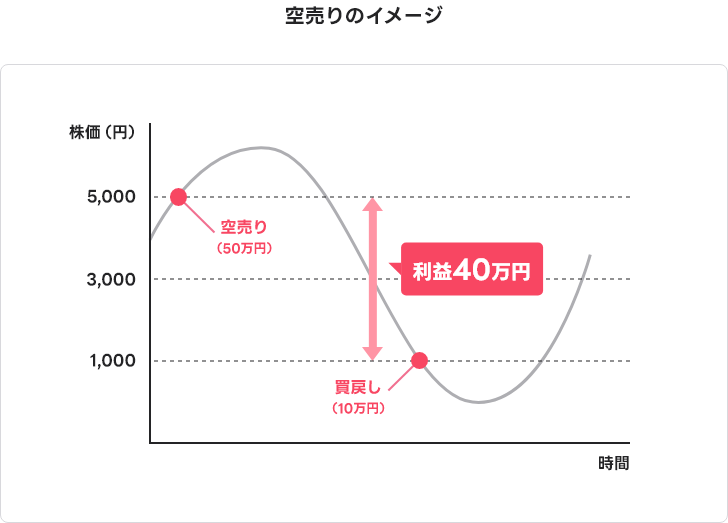

空売り(からうり)とは、株式の信用取引などで使われる投資手法で、対象資産を先に売って後日買い戻す取引です。通常の取引とは異なり、高く売って安く買い戻すことでその差分が利益となります。そのため、空売りでは株価が下がると利益になり、株価が上がると損になります。

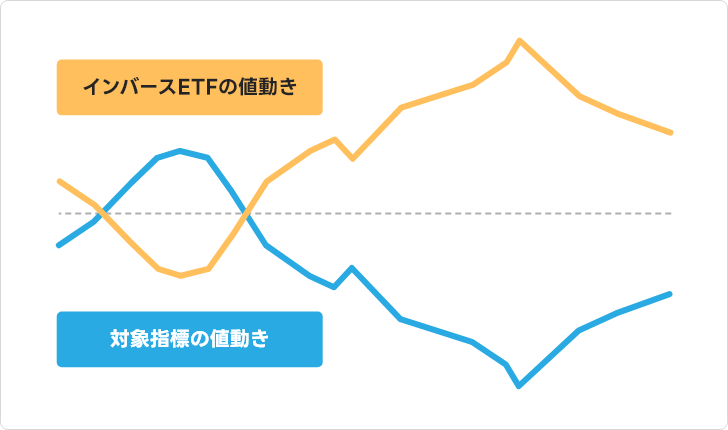

一方、インバース型ETFとは、上場投資信託の一種で、株式同様の売買が可能な金融商品です。その特徴は、日経平均株価など対象とする指数の日々の騰落率に対し、マイナス〇倍となるように計算された指標に連動する運用を目指します。

下図を参考にするとイメージしやすいと思いますが、相場の下落相場で収益を狙うことができます。

※図はイメージです

ただし、紹介したいずれの方法も、おすすめはしません。なぜなら、下落相場でも積極的に利益を狙いに行くため、相場の動きを予想し続けて機動的に売買をする必要があります。さらに、下落相場から上昇相場に転じた時に、上記方法では逆に損に繋がります。

休むも相場という言葉がありますし、下落相場であえて積極的な投資をする必要はないでしょう。

適切な判断をするためには情報収集が大切

下落相場では、市場の動向を把握し、冷静な判断を下すことが必要です。事前に設定した投資ルールを守るためにも、フェイクニュースや不必要な情報に惑わされないようにしましょう。

ここでは、誤った情報に振り回されないためのポイントを解説します。

情報の発信元が信頼できるか確認する

今ではSNSの普及もあり、だれもが気軽に情報発信・収集することが可能になりました。中には、匿名性を利用した断定的な情報や根拠の無い情報もあります。

投資は自己責任ですが、だからこそ正確性や専門性という観点で、金融機関、特に証券会社から公式に発信されている情報を基に判断することが大切です。できれば1社だけでなく、複数の金融機関から情報を取り寄せ、判断材料とすると納得感を得られやすいでしょう。

過去の相場環境と比較する

今後投資を続けていれば、相場の下落相場に遭遇することがあるかもしれません。そのような時は、過去の相場環境を参照すると、今後の見通しを立てる際の参考になるでしょう。

例えば、日経平均株価の過去の推移をみると、2020年のコロナショックや2008年のリーマンショック、2000年のITバブル崩壊など、たびたび大きな下落相場に直面しましたが、いずれも時間の経過とともに指数は回復し、2024年には4万円台の大台に到達しました。

こうした、日経平均株価をはじめ、特定の指数に連動するような運用成果を目指す投資信託において、あらかじめ対象指数の過去の動きを理解することは、今後下落相場に直面した際に状況を理解するための1つの手助けとなるでしょう。

まとめ

下落相場は投資家にとって避けられない試練ですが、適切な戦略と冷静な対応で乗り越えることが可能です。事前のリスク分散管理や投資ルールを決めておく他、リスク許容度を理解しておくと、冷静さを保ち焦らず投資を続けることができるでしょう。

また、SNSが普及した現在、誰もが気軽に情報発信できるようになりました。その分、信ぴょう性に欠ける内容や不安をあおるような情報を目にする機会も増えたと思います。

そうした情報に流されることなく、正確性や専門性という観点で、金融機関から公式に発信されている情報を複数取得し、投資判断の材料にしましょう。