【動画で学ぶ!はじめての投資】株主優待とは?仕組み・メリット・注意点を徹底解説!

- #株主優待

- #投資初心者向け

- #動画記事

皆さんは「株主優待」という言葉を耳にしたことはあるのではないでしょうか。株主優待とは、企業が株主に対して感謝の気持ちを込めて、配当金とは別に自社製品やサービスなどを提供するものです。

「株主優待に興味はあるけど、仕組みがよくわからない」

「株主優待のメリット・注意点を知りたい」

この記事は、そんな株式投資初心者の方に向けて、株主優待の仕組みやメリット・注意点などをわかりやすく解説します。動画でもわかりやすく解説していますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。

株主優待にはどんな種類があるか、優待の選び方のポイントが気になる方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

株主優待とは?どうやってもらえるの?

株主優待とは、企業が株主に対して、自社製品やサービスなどを贈る制度のことです。

この株主優待は、制度を導入している企業ごとに異なります。一定の株数を保有している株主に対し、金券などを配る企業、自社商品やサービスを提供する企業、地域の特産品などを提供する企業などさまざまです。

株主優待の仕組み

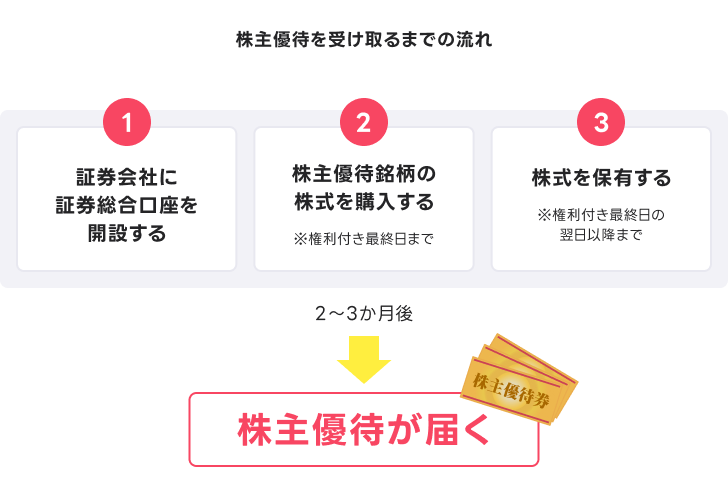

株主優待を受け取るためには、まずは証券会社で口座を開設し、優待制度を導入している企業の株式を購入する必要があります。株式を購入することで、その企業の株主になることができますが、実際に株主優待を受け取るためには、企業の定める最低株数以上を保有し、「権利確定日」に株主名簿に登録されている必要があります。

この権利確定日は、企業ごとに異なり、年1回または複数回設定されています。一般的には、3月と9月に権利確定日を設定している企業が多いです。株主優待を得るためには、権利確定日まで株式を保有する必要があります。

権利確定日までに受け渡しされる必要があるので、権利確定日の2営業日前(権利付き最終日)までに株式を購入しておきましょう。

そして、株主優待を受け取る権利を得たら、およそ2~3か月後に企業から株主優待が送られてきます。3月の企業であれば、おおよそ5~6月頃に届くケースが多くなっています。

株主優待を受け取るまでをイメージ図にすると下図のようになります。

株主優待のメリット・注意点

株主優待を受け取るまでの仕組みがわかったところで、ここでは株主優待のメリットと注意点について解説していきます。

株主優待のメリットとは

株主優待には、以下のようなメリットがあります。

1.投資のモチベーションアップ

株主優待は、投資家にとって魅力的な特典であり、投資のモチベーションを高める効果があります。例えば、食品会社の株主として自社製品の詰め合わせを受け取ったり、外食チェーンの株主であれば、食事券を利用することができたりします。

こうした優待は、日々の生活費を節約したり、ちょっとした贅沢を楽しんだりするのに役立ちます。

2.投資先の企業への理解が深まる

株主優待を通じて、投資先企業への理解が深まることがあります。自社製品やサービスを実際に体験することで、企業の製品やサービスに対する理解が深まり、企業への愛情も湧いてくることでしょう。

3.保有し続けることでリターンを得られる

株主優待は、株価の変動とは別の形で投資家に利益をもたらします。

中には、長期保有することで、優待の内容がグレードアップする企業もあります。もともと優待を受け取ることを目的に投資している方は、保有し続けるモチベーションにもつながるでしょう。

株主優待の注意点とは

一方で、株主優待にはいくつか注意点もあります。

1.株主優待の廃止、内容変更

株主優待は企業の業績や経営方針によって内容が変更、廃止されるリスクがあります。特に、業績が悪化した企業は株主優待を見直す可能性が高いため、注意が必要です。株主優待目当てで株式を購入する場合は、事前に企業の業績や優待方針をよく確認しておく必要があります。

2.株価変動のリスクがある

株主優待目当てで株式を購入する場合、一定期間株式を保有する必要があります。この間、株価が変動するリスクを抱えることになり、場合によっては株価が大きく下落してしまい、結果的に損失を被ることもあります。

株式投資はあくまで投資であり、株価変動のリスクを常に考慮する必要があります。株主優待は株主投資の魅力的な要素の1つですが、リスクや注意点を十分に理解した上で、銘柄を選ぶようにしましょう。

株主優待の種類と選び方

株主優待は、金券類や自社商品など、企業ごとに特色ある内容となっています。多種多様な株主優待にはどんなものがあるのか、また初心者の方が株主優待を選ぶ上でのポイントについて、最後にご紹介します。

多種多様な株主優待

一口に株主優待といっても、優待制度を導入している企業は約1,500社※にものぼり、各社に特色ある内容となっています。※2025年2月末時点

各社の優待を大枠で分類すると、以下のようになります。

①金券類:ギフトカードや図書券、QUOカードなど ②割引・優待券など:食事や買い物、旅行、娯楽などで使える ③日用品・飲食料品など:お米や日用品、自社商品の詰め合わせなど ④カタログギフト:総合カタログや地域の特産品を中心にしたものなど

また、企業の中には、複数の優待を設定している会社もあります。例えば、自社商品、お米、自社サービス割引券を優待品リストとして設定し、株主にいずれかを選択してもらうなどユニークな取り組みをしている企業もあるので、自分好みの優待を見つけてみましょう。

株主優待の探し方

株主優待は、証券会社のウェブサイト、企業のIR情報、株主優待情報サイトなどで探すことができます。これらの情報を活用し、自分の投資目的やライフスタイルに合った株主優待を見つけましょう。

株主優待を探す際には、まず自分の興味や関心のある分野を考えるとよいでしょう。例えば、食品、外食、レジャー、小売など、自分の好きな分野やよく利用するサービスに関連する企業の株主優待を探すと、より楽しめます。

次に、株主優待の内容と条件を確認します。優待内容だけでなく、権利確定日、最低株式保有数、利用条件なども重要です。特に、利用条件はよく確認しておきましょう。例えば、オンラインストアでの利用に限られる場合や、有効期限が短い場合があります。

また、保有する株数や保有期間に応じて、優待の内容が変わる場合もあります。例えば、100株と1,000株ではもらえる商品の量が違ったり、3年以上保有しているともらえる優待が追加されるケースもあります。

まとめ

株主優待は、株式投資の魅力のひとつです。しかし、株価変動のリスクや優待内容の変更など、注意すべき点もあります。株主優待の仕組みやメリット・注意点をよく理解した上で、投資判断を行いましょう。

また、今回紹介した内容を踏まえつつ、株主優待を選ぶ上で以下の4つのポイントを意識しておくとよいでしょう。

•自分のライフスタイルや好みに合っているか •利用頻度が高いか •優待内容の価値は投資金額に見合っているか •企業の業績や株価の安定性

ぜひ、自分にぴったりの株主優待を見つけて、株式投資を楽しんでください。

※クリックすると東海東京証券のWEBサイトに移動します。

はじめてNISAをご利用されるお客様は、証券総合取引口座とNISA口座をまとめて開設できます。